Jalan Terjal Kasus Kekerasan Seksual

Dalam satu dekade terakhir, terdapat lebih dari 2,4 juta kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika dibuat rata-ratanya, maka setiap harinya, 760 perempuan mengalami kekerasan, atau 31 perempuan mengalami kekerasan setiap jamnya. Lebih spesifik lagi kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2020, tercatat kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus, di mana 7.191 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.

Begitulah data yang dikantongi Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dari angka tersebut, terlihat jelas bahwa kasus kekerasan seksual jumlahnya paling tinggi dibanding kasus kekerasan lain. Bagaimana bisa?

Lebih mencengangkan lagi, menurut Komisioner Komnas Perempuan, Satyawanti Mashudi, dari 2,4 juta kasus kekerasan yang terjadi, kurang dari 30% kasus yang lanjut ke proses hukum. Nasib kasus kekerasan seksual pun sebelas dua belas. Masih sangat sedikit yang terselesaikan secara jalur hukum. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak KemenPPPA, Nahar, kasus kekerasan seksual sering mandeg karena tidak lengkapnya laporan.

"Kekerasan seksual angkanya paling tinggi. Persoalan ini bagian yang harus kita waspadai," ujar Nahar, dalam sebuah diskusi daring bulan Juni 2021.

"Pengelolaan kasus ini sering menjadi catatan karena tidak utuh, tidak ada tindak lanjut lain," sambungnya lagi.

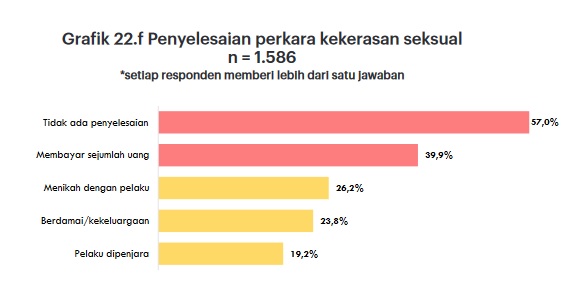

Laporan dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang dirilis September 2020 bisa sedikit menjelaskan seretnya proses hukum kasus kekerasan seksual ini. Berdasarkan laporan itu, 57% korban kekerasan seksual yang menjadi responden INFID, nggak melaporkan kejadian yang mereka alami dan dibiarkan tanpa penyelesaian apa pun. Alasannya bermacam-macam. Ada yang merasa takut, ada yang merasa malu dan nggak tahu harus melapor ke mana. Selain itu, INFID juga menuliskan alasan lain keengganan korban melapor disebabkan oleh stigma negatif dan perilaku menyalahkan korban, serta ketidakpercayaan terhadap aparat hukum dalam menangani pelaku. Alhasil, cuma 19% pelaku kekerasan seksual yang bisa dipenjarakan. Sangat disayangkan ya, guys? Padahal, penyelesaian kasus kekerasan penting banget untuk pemulihan korban. Terlebih lagi, tindak lanjut dari aspek hukum dapat mencegah terulangnya kasus serupa dan memberikan efek jera pada para pelakunya.

Sumber: Survey INFID menunjukkan 57% kasus kekerasan seksual tidak ada penyelesaian dan hanya 19% kasus yang pelakunya dipenjara (Foto: INFID)

Sumber: Survey INFID menunjukkan 57% kasus kekerasan seksual tidak ada penyelesaian dan hanya 19% kasus yang pelakunya dipenjara (Foto: INFID)

Minim Landasan Hukum

Pesan 'jangan berurusan dengan hukum' biasanya disampaikan oleh aparat supaya kita nggak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tapi buat penyintas kasus kekerasan, istilah itu punya makna berbeda. Beberapa korban nggak mau berurusan dengan hukum karena sadar duluan bahwa dasar hukum untuk melaporkan kasusnya aja kurang kuat. Saat ini, Indonesia punya 3 peraturan yang jadi rujukan kasus kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Sedangkan korban kekerasan seksual usia dewasa yang nggak terikat pernikahan dan bukan korban perdagangan orang, biasanya dirujuk menggunakan KUHP pasal pencabulan atau perkosaan. Padahal bentuk kekerasan seksual lebih luas daripada dua hal itu.

Karena itu, masyarakat ramai-ramai menyerukan DPR agar segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Nggak hanya supaya korban punya kepastian hukum untuk menjerat pelaku, tapi juga karena RUU itu menjamin pemulihan korban. Namun, pembahasan naskah RUU berjalan alot di ruang rapat parlemen, sehingga membuat pengesahannya berlarut-larut. Padahal, menurut pakar hukum Bivitri Susanti, RUU TPKS ini bisa jadi jalan keluar atas buruknya penanganan kasus kekerasan seksual di negara kita.

"Secara umum sih jelek banget ya (penanganan kasus kekerasan seksual), makanya kita butuh RUU penghapusan kekerasan seksual itu," jelas Bivitri pada Urbanasia.

"Cuma kan sekarang nih masih belum selesai juga nih. Bahkan masih baru disusun, belum mulai dibahas. Sekarang ini penanganannya buruk sekali. Misalnya kecenderungan cara berpikir kita yang masih bias gender, nggak punya perspektif korban gitu, kecenderungannya korban akan disalahkan. Kalo dia lapor ke polisi, polisi pasti pertama-tama akan nanya 'Anda menikmati nggak?' misalnya. Gimana korban ditanya kayak gitu? 'Anda kenapa pulang malem?' misalnya. Itu kan reviktimisasi dari korban kekerasan seksual," Bivitri menambahkan.

Bivitri menyayangkan masih ada penegak hukum kita yang cara pandangnya belum memihak korban. Hal ini erat kaitannya dengan edukasi mengenai kekerasan seksual. Penegak hukum kita harus diedukasi agar mampu melihat bahwa kekerasan seksual ada dalam berbagai bentuk dan terjadi karena faktor relasi kuasa. Dampak terhadap korban pun nggak bisa dianggap sepele. Bivitri beranggapan, pengesahan RUU TPKS merupakan solusi yang bisa 'memaksa' para penegak hukum untuk memahami hal itu.

"Kekerasan seksual itu macamnya luas, nggak hanya perkosaan aja tapi juga pemaksaan pelacuran, banyak lah tipe-tipenya," Bivitri memaparkan.

"Nah ini yang belum ada juga, sehingga mereka (penegak hukum) nggak peka untuk ngeliat. Misalnya ada orang yang dipegang-pegang terus mungkin kalo orangnya protes 'aah kamu, dipegang-pegang doang'. Padahal itu kan kekerasan seksual juga sebenernya. Jadi, cara pandang itu yang menurut saya juga masih nggak ada di kalangan penegak hukum kita. Pencegahan itu termasuk pendidikan untuk aparat penegak hukum," imbuh Bivitri.

Kekerasan Seksual di Kampus

Isu serupa juga terjadi dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kebanyakan korban masih enggan melapor, kasus dibiarkan tanpa penyelesaian, dan jika dilaporkan pun penanganannya nggak seperti yang diharapkan korban.

Charlenne Kayla Roesli, mahasiswi jurusan jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara (UMN), pernah mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual di kampusnya lewat sebuah artikel hasil reportase investigasi. Bersama 3 teman lainnya, Charlenne mewawancarai penyintas yang enggan melapor karena nggak percaya pihak kampus akan menanganinya dengan baik.

"Kami wawancara penyintas, dan semua dari teman-teman ini menjawab nggak ngelaporin kasus mereka ke kampus," cerita Charlenne kepada Urbanasia.

"Sebenarnya reportase kami bukan tertuju ke pelaku, tapi tertuju ke UMN. Karena kalo temen-temen penyintas nggak lapor berarti ada masalah. Berarti teman-teman penyintas nggak percaya sama kampus, nggak cukup percaya bahwa kampus akan memproses. Jadi kami sebenarnya main point reportasenya di situ," ujar perempuan 21 tahun ini.

Usaha Charlenne dan teman-temannya pun membuahkan hasil. Saat artikel yang ditulisnya viral di media sosial, mereka langsung diundang oleh pihak rektorat untuk membahas penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi. Dari situ Charlenne merasa kampusnya sudah mulai lebih terbuka dalam menangani isu kekerasan seksual. Berkat advokasi Charlenne dan teman-temannya, 2 dosen pelaku dipecat dan 1 mahasiswa diminta mengundurkan diri. Sekarang UMN juga sudah melakukan berbagai bentuk edukasi sebagai tindak pencegahan kekerasan seksual. Di antaranya, webinar kekerasan seksual untuk mahasiswa baru, menerbitkan buku saku tentang kekerasan seksual, dan menyiapkan prosedur operasi standar penanganan kasus kekerasan seksual.

Respons yang Lamban

Dengan adanya Permendikbud Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbud PPKS), saat ini kampus-kampus sedang jadi sorotan. Yang paling banyak menarik perhatian masyarakat adalah Universitas Riau (UNRI). Jelang 2 bulan sejak Mendikbudristek Nadiem Makarim menandatangani Permendikbud PPKS, seorang mahasiswi UNRI mengaku mendapat kekerasan seksual saat sedang melakukan bimbingan skripsi pada tanggal 27 Oktober 2021. Polda Riau sudah menetapkan seorang dosen yang juga dekan FISIP UNRI sebagai tersangka kasus ini.

Namun berbeda dengan cerita Charlenne di UMN, pihak korban mahasiswi UNRI mengeluhkan penanganan kampus yang terkesan lamban dan nggak berani mengambil tindakan tegas memberhentikan tersangka, walau sudah banyak desakan dari mahasiswa. Hal ini diungkapkan oleh Agil Fadlan Mabruri, Ketua Advokasi Korps Mahasiswa Hubungan Internasional UNRI, yang aktif mendampingi korban sejak awal kasus.

"Sampai sekarang belum ada pernyataan dari rektor yang mengarah ke non aktif," ujar Agil saat Urbanasia hubungi lewat telepon.

Sumber: Agil Fadlan Mabruri, Ketua Advokasi Korps Mahasiswa Hubungan Internasional UNRI (Foto: Dok pribadi)

Sumber: Agil Fadlan Mabruri, Ketua Advokasi Korps Mahasiswa Hubungan Internasional UNRI (Foto: Dok pribadi)

"Kami juga udah melakukan audiensi 2 kali kepada pihak rektor. Mereka mengatakan bahwa landasan hukumnya itu belum bisa buat mereka untuk mengeksekusi, menonaktifkan si tersangka. Dan kami juga masih mendesak lah, landasannya kan sebenernya sudah diatur dalam Permendikbud yah? Dan dari tim kementerian sendiri kemarin aku tanyain, mereka sudah merekomendasikan menonaktifkan si tersangka,” ujarnya.

Meski sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemendikbud, Agil menuturkan bahwa proses tindak lanjut di kampus masih terkesan jalan di tempat. Agil menilai bahwa langkah-langkah yang diambil pihak kampus belum konkret. Pendampingan psikologis terhadap korban pun dikatakan Agil baru dilakukan satu minggu lebih sesudah ada laporan.

Agil hanya bisa menebak-nebak apa yang bikin kampusnya terkesan kurang tegas dan nggak responsif menyikapi kasus ini. Entah karena sekadar berhati-hati atau ada faktor relasi kuasa antara kampus dengan si tersangka. Agil juga menyayangkan pihak kampus yang kurang transparan dengan tidak membuka hasil temuan tim pencari fakta kasus ini. Sebagai saksi yang terlibat dalam proses penyelesaiannya, Agil mengaku sempat meminta hasil investigasi kepada pihak kampus namun jawabannya kurang memuaskan. Pihak kampus berdalih hasil temuan tim pencari fakta hanya rekomendasi untuk Kemendikbud membentuk tim investigasi khusus.

Tantangan yang dihadapi si korban nggak cuma pada proses penanganan. Menurut Agil, sejak kasus ini viral, beberapa kali korban menerima serangan yang dilakukan pihak tersangka. Di antaranya, dilaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik dan dituduh terlibat prostitusi online. Namun, tak ada teguran apalagi sanksi yang diberikan kampus untuk si tersangka.

"Karena tidak hanya pendampingan secara psikologis, bisa kita lihat di pemberitaan beberapa kali korban itu diserang pihak pelaku. Seperti dilaporkan balik, dituding atas berita-berita yang tidak jelas, seperti dituding korban itu terduga prostitusi online. Nah kampus sampai sekarang tidak ada nampak di publik itu memberikan peringatan atau teguran kepada pihak pelaku atas serangan-serangan yang dilakukan kepada korban. Padahal kalo dalam Permendikbud sendiri kan itu diatur, bahwa harus dilindungi korban dan saksi dari perlindungan hukum," lanjut Agil.

Namun di balik semua keresahan akan kasus ini, Agil berbagi sedikit kabar melegakan tentang kondisi korban yang mulai membaik dan pelan-pelan sudah kembali beraktivitas setelah mendapat pendampingan psikologis yang diberikan pihak kampus. Korban juga sudah punya dosen pembimbing skripsi yang baru.

Kasus ini pun menjadi kasus pertama kekerasan seksual di lingkungan kampus yang diselesaikan dengan Permendikbud PPKS. Agil menegaskan bahwa dia dan teman-teman UNRI akan terus mengawal proses yang berjalan sampai ada keputusan seadil-adilnya.